Der lesende Mann: Unser Kolumnist Micky Beisenherz bekennt, ein Teil dieser selten gewordenen Spezies zu sein. Auch wenn es manchmal wehtut.

Hakenkreuze, überall Hakenkreuze. Hilfe! Wer liest, erregt für gewöhnlich wenig Aufmerksamkeit. Man hockt irgendwo in sich gekehrt über einem Buch und beschäftigt sich mit sich selbst. Im Fitnessstudio etwa habe ich in den Erholungsphasen immer gern auf der Flachbank gesessen und gelesen. Das war für ein Gym stets etwas ungewöhnlich, das Lesen. Ich habe in der Umkleide dort sogar mal ein Buch vergessen. Am nächsten Tag war es noch da. Ehrliche Leute.

Ein wenig unglücklich war vor ein paar Jahren die Wahl des norwegischen Satireromans „Macht und Rebell“. Nicht nur zu meiner Überraschung tauchten irgendwann in der Mitte des Buches zahllose Hakenkreuze, SS-Symbole und Runen auf. Das sieht überall ungut aus. In einem stark migrantisch geprägten Gym allerdings kommt ein Typ, der hektisch zwischen Nazisymbolen herumblättert, besonders schlecht an.

In dem Satz „Dieses Buch hat mein Leben verändert“ sollte nicht die Information stecken, dass man von fünf Kurden verhauen wurde, weil man auf der Flachbank gut gelaunt im vermeintlichen Fascho-Katalog geblättert hatte. Ein unglücklicher, zum Glück folgenloser Unfall.

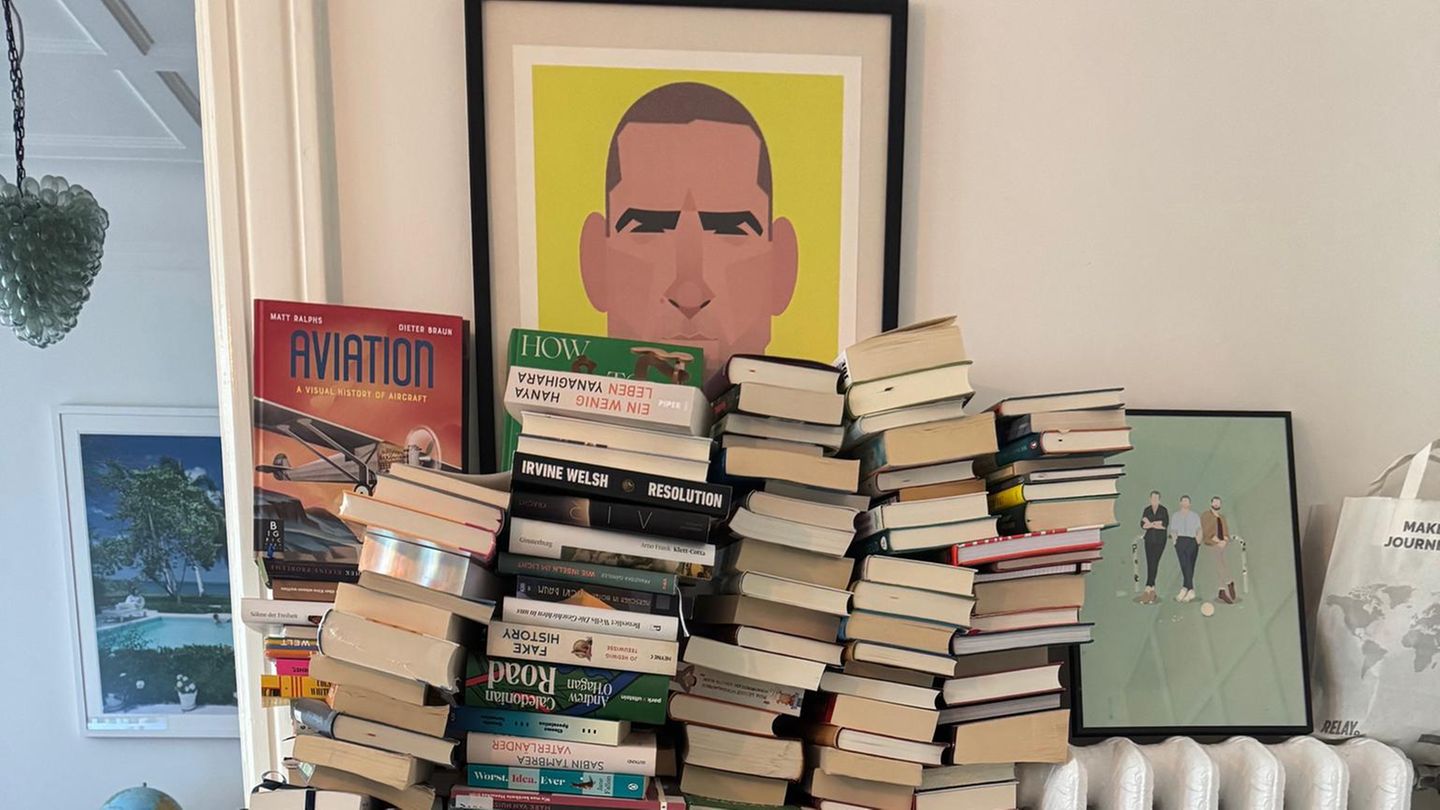

Micky Beisenherz und sein Turm der Schande

Normalerweise ist Literatur für mich bedeutend entspannter. Mit Ausnahme der Bücher, bei denen ich merke, dass ich nach 250 Seiten tatsächlich erst 22 geschafft habe – während ich die ganze Zeit über immer wieder aufs iPhone geguckt habe. Das schiebe ich dann doch den Autorinnen und Autoren in die Schuhe. Und lass es einfach. Bücher sind kein Triathlon, den ich meistern muss. Sie sollten Vergnügen bereiten. Ja, im Zweifel sogar Erkenntnisse liefern. Spektakuläre Sätze, die ich abfotografieren und meiner Frau schicken kann.

Zugegeben: Der Stapel an Ungelesenem oder, um genau zu sein: an noch zu Lesendem hat babylonhafte Dimensionen angenommen. Anklagend bauen sich die Werke vor mir auf. Es ist der Turm der Schande. Für mich persönlich völlig unverständlich, dass Männer statistisch gesehen so wenig lesen (von Whatsapp und „Bild“ mal abgesehen). Zumal dieser Wert das verächtlich gemeinte Attribut „Frauenliteratur“ zur Tautologie erklärt. Ja, für wen denn sonst Literatur, wenn nicht für Frauen!

Dabei ist Lesen so eine herrliche Tätigkeit. Ich liebe es, in Hotelbars oder in meinem Stammladen bei einem Negroni zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen. Die wundervollen Beschreibungen von Joachim Meyerhoff, die abgründigen Thriller von Liz Nugent, Kurt Prödels toller Coming-of-Age-Roman „Klapper“, Jackie Thomaes Kinderwunschabrechnung „Glück“. Die wunderbaren Bildbände von Dieter Braun. Oder die tollen Interview-Bücher von Alexander Gorkow, Timo Frasch und Sven Michaelsen, die im Laufe der Jahre immer besser werden, wenn man den damalig aktuellen Zustand der Interviewten abgleicht mit dem, was später folgen sollte.

Sätze, die unter die Haut gehen

Wieder und wieder möchte ich Stellen markieren, Absätze fotografieren, die Bücher verschenken. Manche Sätze begeistern mich so sehr, dass ich sie mir tätowieren möchte. Jetzt nicht unbedingt „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ aus dem „Kleinen Prinzen“, dem Arschgeweih der Literatur. Die Amplitude nach unten ist ungleich schlimmer, wenn man sich über die Qualität eines Buches verkämpft. So verunglimpfte meine Frau mich, weil mir Paul Murrays Wälzer „Der Stich der Biene“ gefiel. Während sie es für öden Schund hielt und insinuierte, bei meinem Geschmack müsse es sich um eine Art des charakterlichen Defekts handeln. Das ist dieselbe Frau, die die Werke ihres verehrten Lieblingsautoren auf 1,8-facher Geschwindigkeit bei Audible hört.

Wenn du behandelt wirst wie ein Schwachsinniger, weil dir ein bestimmtes Buch etwas bedeutet, kann das arg verletzen. Ein persönlich wichtiges Stück Literatur so verrissen zu erleben, das gleicht einer großen narzisstischen Kränkung. Nicht zuletzt solcher Erfahrungen wegen halte ich „Das literarische Quartett“ für die brutalste Sendung im deutschen Fernsehen. Jemand zitiert für ihn (oder sie) bedeutsame Sätze, macht das eigene Herz auf – und das Gegenüber benutzt es als Dartscheibe. Keine Gelegenheit der grausamen Selbstüberhöhung wird ausgelassen. Wie„Das Sommerhaus der Akademiker“.

Literaturkritik ist ein Gemetzel

So nutzte in einer der letzten Ausgaben der Literaturkritiker Philip Tingler, ein Mann, als hätte Marc Jacobs sich einen eigenen Ulf Poschardt gebaut, die Belletristik-Begeisterung seiner drei Mitdiskutierenden zum Frontalangriff: Er wähne sich in einem grausamen Sketch, und müsste er dieses Buch „in einfacher Sprache kritisieren“, hielte er es „für eine Arte Poveri-Version der ‚Sendung mit der Maus'“. Mal abgesehen davon, dass man fleißig auf Kärtchen vorbereitete spontane Schmähungen sonst nur von RTL-Chefjuror Dieter Bohlen kennt – wie würde Tingler Dinge wohl in komplizierter Sprache kritisieren? Literaturkritik ist ein Gemetzel. Und Bücher sind mitunter nicht nur intellektuell schwer.

Natürlich könnte ich all das auch viel praktischer auf dem Kindle lesen, anstatt mir die Wirbelsäule mit der ganzen Schlepperei von bedruckten Ziegeln im Handgepäck zu ruinieren. Beim Wein interessiert einen der Inhalt auch mehr als die Flasche. Für mich spielen die Haptik eines Buches, sein Gewicht, sein Einband aber eine Rolle. Es ist auch praktisch: Als ich im Sommer Mariam Laus Kanzlerportät las, nutzte ich das Buch morgens gern, um damit eine Liege am Pool zu reservieren. Ein Handtuch wäre noch entfernt worden. Der strenge Blick von Friedrich Merz auf dem Cover jedoch verschaffte meiner Reservierung über Stunden meiner Abwesenheit den nötigen Respekt.

Ein Tablet kann auch nicht helfen, wenn dir irgendein Arsch beim Ausparken dein Auto rammt und einfach wegfährt. Das 850 Seiten dicke Buch, das ich dem Fahrerflüchtling reflexartig und effektvoll in die Heckscheibe schmetterte, half sehr wohl. In dem Falle musste sogar meine Frau zugeben: „Der Stich der Biene“ ist doch ein großer Wurf.